Bis 1968 gab es im Leseunterricht der deutschen Schulen einen heftigen Methodenstreit. Die einen wollten Kindern das Lesen über die Zusammensetzung von Buchstaben, das Lautieren, beibringen. Die anderen bevorzugten die von Carl Malisch 1909 entwickelte Ganzwortmethode. Es war von der „Vergewaltigung des kindlichen Geistes“ die Rede. Man unterstellte sich gegenseitig, nichts über die Psychologie des Lernens zu wissen. Im Zuge der Reformdebatte und einiger wissenschaftlicher Untersuchungen stellte sich heraus, dass Kinder mit beiden Verfahren gleichermaßen das Lesen lernen. Einzige Voraussetzung: Sie müssen an den Inhalten interessiert sein.

Von der Lust an der Botschaft

Was für Kinder beim Lesenlernen gilt, ist auch bei Erwachsenen das Maß der Dinge. Nur sind diese meist bereits geübte Leser. Sie analysieren unbewusst bei bekannten Wörtern die Wortgruppe und lesen Buchstabe für Buchstabe, wenn ein unbekanntes Wort erscheint. Sie wenden also beide Methoden an: Das Lautieren wie auch das Lesen ganzer Wörter. Je einfacher ein Text dabei zu erfassen ist, desto mehr Lust hat man, ihn zu lesen. Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form entscheiden allerdings darüber, ob die Botschaft erfasst wird oder ob einem die Lust am Lesen buchstäblich vergeht. Es ist alles eine Frage des Leseflusses und wie dieser gefördert oder behindert wird.

Immer im Fluss

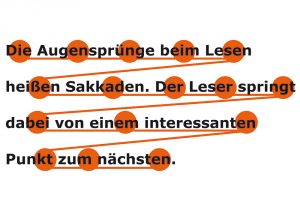

Soll ein Text also flüssig zu lesen sein, muss ein Grafiker wissen, wie der Mensch tatsächlich liest. Das Auge springt dabei über den Text und fixiert etwa alle neun Buchstaben, also ein bis zwei Wörter, für jeweils 250 Millisekunden eine Stelle. Diese schnellstmöglichen (unbewussten) Bewegungen des Auges werden Sakkaden genannt, unterbrochen von Fixationen, in denen die Informationen aufgenommen werden. Nur sechs Buchstaben kann unser Auge bei einer Fixation scharf stellen. Und doch vollbringt unser Gehirn ein wahres Wunder, wenn beim Überfliegen der Zeilen deren Inhalt ein Sinn entnommen wird. Denn alles, was das Auge unscharf wahrnimmt baut das menschliche Gehirn in einen erlernten Zusammenhang ein. Hier kommt es auf die Übung des Lesers an. Je mehr er liest, umso besser erkennt er anstelle einzelner Buchstaben ganze Wortbilder – und liest schneller.

Aus Spiel wird Ernst

Hier kommen wir auf das beliebte Facebook-Spiel zurück, bei dem Buchstaben durch Zahlen ersetzt oder Buchstabenkombinationen verdreht werden. Auch abgeschnittene Zeilen können wir quasi im Vorbeigehen vervollständigen. Warum? Weil unser Gehirn ihm bekannte Wörter erkennt, bei denen nur der erste und letzte Buchstabe sowie die Gesamtzahl der Buchstaben stimmen müssen, während alles andere durcheinander geraten ist. Es komplettiert schlicht erlernte Wortgruppen, anstatt Buchstabe für Buchstabe zu lesen. Es ordnet Vertrautes Vertrautem zu und erkennt Worte, die so dort gar nicht stehen. Das funktioniert allerdings nur gut mit kurzen, häufig genutzten und vor allem in einem Zusammenhang stehenden Wörtern. Und mit Worten, deren Buchstabenzahl stimmt. Sobald Fremdwörter, lange Wortkombinationen oder selten genutzte Begriffe ins Spiel kommen, in der Verdrehung Buchstaben weggelassen oder hinzugefügt werden, scheitert unser Leseverständnis, kapitulieren wir vor dem Buchstabensalat. Das ist selbst dann der Fall, wenn die Buchstaben richtig zusammengesetzt sind, der Leser das Wort aber einfach nicht kennt.

Ungereimtheiten versus Leseübung

Kommt es zu solchen Ungereimtheiten, wird der Text also nicht verstanden, kehrt das Auge wieder an den letzten Fixationspunkt zurück. Diesen Rückwärtssprung nennt man Regression. Er unterbricht den Leser in seinem Fluss. Das Lesen wird mühsam, es ermüdet, die Lust an der Botschaft lässt nach. Übung macht hier tatsächlich den Meister, denn damit lässt sich die Lesegeschwindigkeit von etwa 300 Wörtern pro Minute auf bis zu 900 Wörter pro Minute steigern. Und das nur, indem die Fixationen kürzer und die Sakkaden länger werden. Dabei müssen nicht nur Wörter, sondern auch Zeilen und Absätze übersprungen werden. Und genau hier setzt die Arbeit des Grafikers an, der an den Inhalten eines Textes zwar nichts verändern kann, an dessen Schriftbild aber sehr wohl.

Harmonie des Schriftbildes

Ob ein Text nämlich gut zu lesen ist, hängt zu einem Großteil von dessen Gesamtbild ab. Die verwendete Schrift ist hier ein Kriterium, das wir bereits in der letzten Folge dieser Serie behandelt haben. Ein weiteres ist der Wort- und der Zeilenabstand, also die Laufweite. Fällt eines davon oder alles zu eng aus, kann das Auge nicht mehr richtig springen, findet keine Fixationspunkte. Sind Buchstaben, Wörter und Zeilen zu weit auseinander, lassen sich weniger Wörter auf einmal erfassen. So oder so: Das Gehirn gerät aus dem Takt, der Leser stolpert und muss den Text erneut lesen.

Voraussetzungen für die gute Lesbarkeit eines Textes sind also neben der Lesekompetenz auch das harmonische Schriftbild, der Grauwert des Textes und der richtige Zeilensatz. Mehr dazu erfahren Sie in der kommenden Folge dieser Serie.

Bereits erschienen:

Abstand halten, Raum geben: Größen und Laufweiten von Schriften.

Die Geschichte der Schrift.

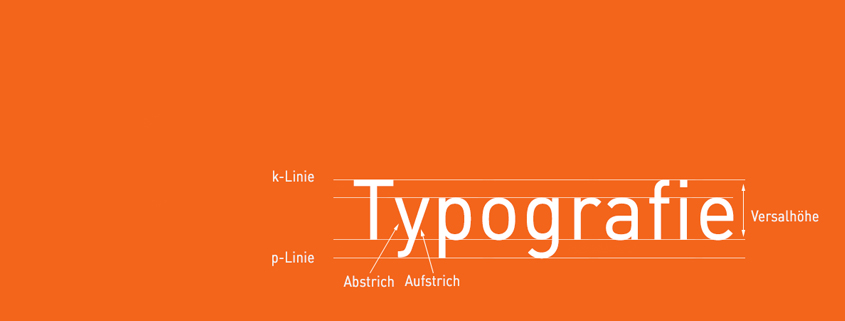

Das Schriftzeichen, die kleinste Einheit der Typografie.

Blutsverwandtschaften: Von Schriftfamilien und -schnitten.

Die Einteilung von Schriften.

Plädoyer für eine bessere Leserlichkeit.